枝江融媒(记者 金秋 孙焱婕 何唯)醒好的面,在一双巧手下捏成团,再借助剪刀等工具塑形,转眼间,憨态可掬的福虎、娇艳欲滴的牡丹、栩栩如生的锦鲤便跃然掌上,这双巧手的主人叫丰莉萍,她将山东非遗花饽饽技艺带回家乡,凭借着自己的探索与创新,让这一传统技艺焕发出新的活力。

从面点爱好者到非遗传承人

丰莉萍一直很喜欢中式面点,还没结婚时,她常在丈夫的饺子馆里跟着东北师傅学手艺,成了工作之余的爱好。

有一次,她偶然在网络上浏览到了花饽饽。“我看到很多山东人过生日、办满月酒、乔迁新居时,摆的不是奶油蛋糕,而是色彩斑斓、造型别致的花饽饽,当时就觉得眼前一亮!”丰莉萍回忆道。她觉得现代人越来越注重健康饮食,这种纯天然的传统面点正对胃口,于是她开始自己琢磨,做给家人朋友吃。

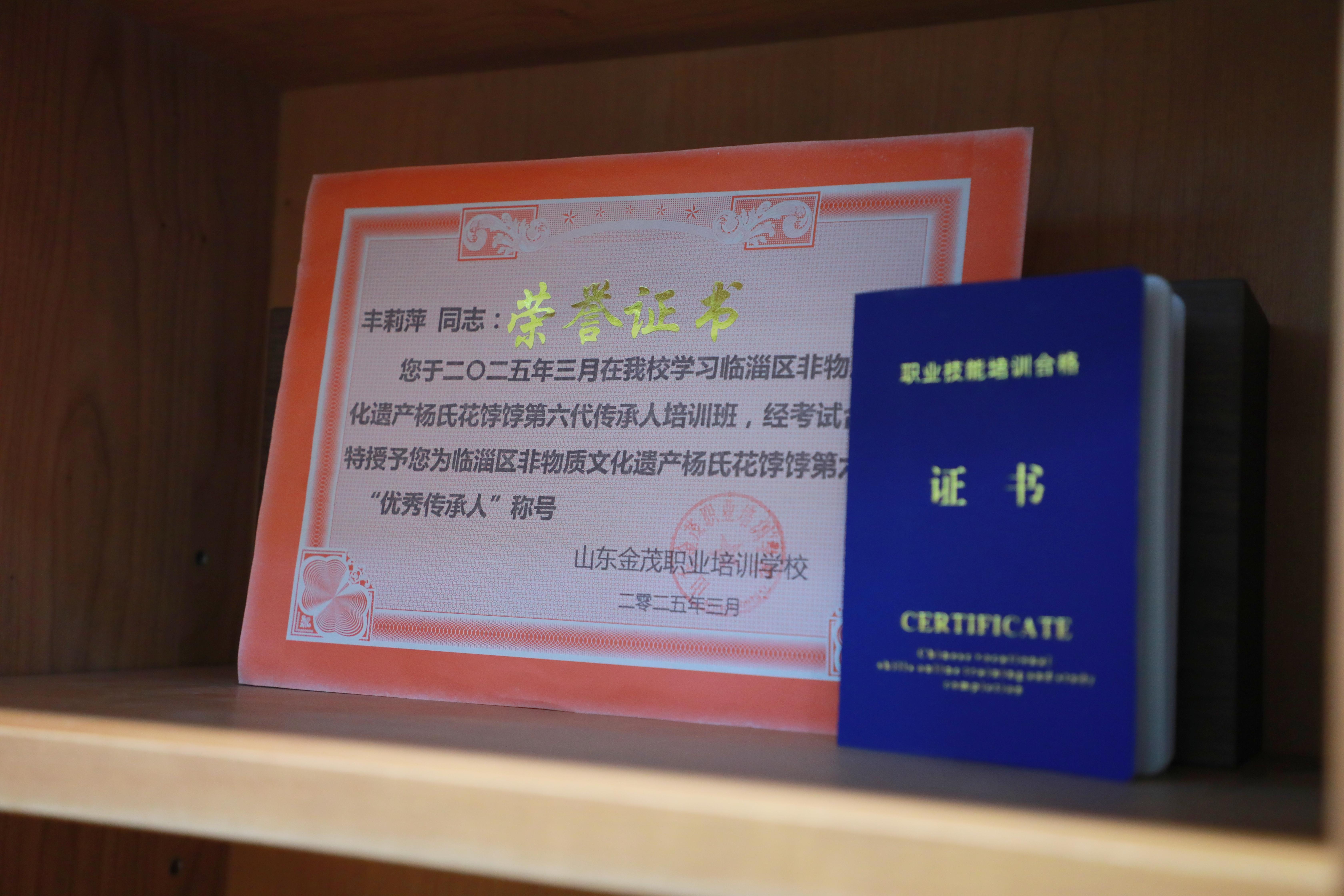

为了学到正宗手艺,丰莉萍没少下功夫,五年前,她带着对中式面点长久的热爱前往山东,踏上了拜师学艺之路。从技艺精湛的民间师傅,到斩获全国大赛金奖的职业培训学校老师,她的足迹深入花饽饽发源地,今年她还考下了面点师证书和非遗相关的证书。

“学这个,一是真喜欢,二是自己爱吃,三是享受做手工的过程。”丰莉萍说,“揉面、塑形的时候特别安静、专注,感觉整个人都被治愈了。”

健康是底色 造型要匠心

今年三月,丰莉萍在枝江的花饽饽工作室正式开业。她做的花饽饽,最大的特点就是纯天然、无添加。“我们花饽饽都是用榨的果蔬汁调色——绿色是菠菜,黄色是南瓜,红色是火龙果。”丰莉萍介绍,“低糖低油,吃着对身体没负担,小朋友也适合。”

每天开工第一件事就是榨汁,再经历和面、塑形、醒发、蒸制五大工序,一个漂亮又健康的花饽饽才算完成。

做花饽饽最难的地方在哪?丰莉萍说,对新手是“醒发”。“造型做得再好,醒发时间和温度没掌握好,蒸出来可能就变形了,不是想要的样子。”

而对她这样有经验的师傅来说,更难的是做造型。“龙凤、孔雀、花卉、生肖,都很复杂。”她指着刚做好的一个精美作品说,“急不得,需要完全静下心,慢慢打磨。想做好,就得有那份匠心和耐心。”

创新探索让非遗“活”起来

每一个花饽饽,都承载着美好的寓意:福袋是“代代有福”,锦鲤是“年年有余”,牡丹是“花开富贵”。

但花饽饽的样子,可不仅仅停留在这些传统样式上,在丰莉萍等传承人的手中,这项古老技艺早已焕发出新活力。“现在花样可多了!”丰莉萍介绍,“生肖卡通、新中式花卉、甚至哪吒这样的热门形象,都能做。”

她在枝江的工作室也是个“非遗小课堂”,创业班助力待业人群居家创收,DIY体验课则吸引着全龄段人群,“从和面到蒸熟,体验全过程,最后把亲手做的成果带回家分享,成就感满满。”

更让丰莉萍欣慰的是,年轻人也爱上了这门手艺。“我们这就有个00后学员,学成后亲手为爷爷做了个三层寿桃蛋糕,这就是传承啊!”

让更多人爱上这一餐桌上的传统文化

“现在的年轻人越来越有文化自信了,对我们自己传统的东西越来越喜欢。”丰莉萍欣喜地发现,很多枝江人以前只在网上见过花饽饽,现在知道本地也有了,都好奇地找上门了解和购买。

丰莉萍的店逐渐在枝江打开了知名度,但她并不满足于此,她的目标不仅仅是卖花饽饽,更希望它能成为一种新的生活方式选择。“现在很多人生日、聚会都习惯买奶油蛋糕,为什么我们不选择花饽饽呢?”她认为,推广花饽饽上餐桌,是一种文化自信的体现,“花饽饽同样是喜庆的、美好的,而且更有中国味道、更健康、承载着我们自己的文化故事。”

蒸汽升腾中,一个个色彩斑斓、造型生动的花饽饽新鲜出炉,丰莉萍小心地将其摆放在展示台上,如同陈列着一件件珍贵的艺术品。从山东到湖北,从非遗工坊到百姓餐桌,她的梦想朴素而宏大:让枝江人、让更多中国人,在重要的日子里,能自然而然地选择这份来自东方的、热气腾腾的祝福。

一审:何唯

二审:潘德铭

三审:龚春梅